流浪猫现象与社会责任:探究同情心理对动物福利影响的学术视角

引言

在繁忙的都市中,流浪猫似乎成为了一个不争的事实。它们无家可归,无人照顾,成为城市生活中的隐形居民。然而,当我们看到这些小生命困境时,不免会感到一丝怜悯和同情。这份同情心是人类天性的一部分,但问题在于,它是否能够有效地促进流浪猫的福祉?本文旨在探讨不要同情流浪猫这一观点,并分析其背后的社会责任。

不要同情流浪猫:解读背后原因

首先,我们需要明确的是,“不要同情”并不是指我们应该冷漠面对流浪猫,而是在于深层次理解问题所需采取行动的方式。在这种情况下,单纯的情感共鸣往往不足以解决问题,因为它未能触及根本原因。

1. 了解溢出现象

当我们将注意力集中在个别案例上时,便容易忽视了更为宏观的问题——即动物保护体系中的漏洞。当大量宠物被遗弃或丢弃时,这些“爱”的余波自然也会扩散至周围环境。但如果我们的关注点仅停留于表面的同情,那么这只是治标而非治本。

2. 社会责任与政策制定

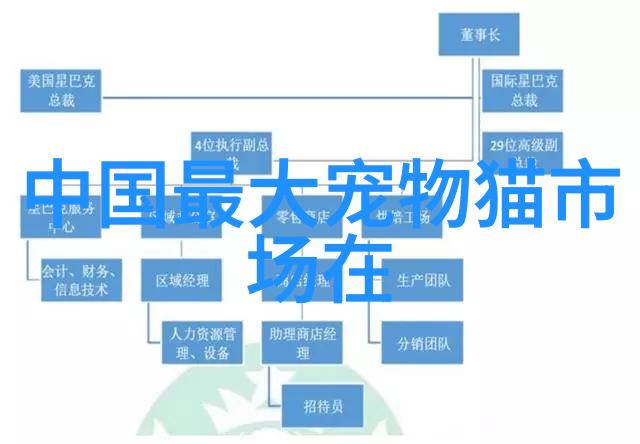

真正改变现状需要政府、民间组织以及个人共同努力。在政策制定层面,可以通过立法加强对宠物销售和收养机构的监管,同时提供必要资源来帮助失主找到自己的宠物。此外,对那些无法自理的小动物,如废止器官移植等法律措施,也可以显著减少因缺乏监管导致的问题。

3. 公众教育与意识提升

公众教育对于提高大家对于此类问题认识至关重要。通过媒体、学校课程等多种渠道传播正确信息,让人们明白养育宠物是一项长期承诺,不应随意抛弃;同时,也要提醒人们如何正确处理自己的宠物生命周期结束之后的事情,从而避免产生更多不必要的牲畜。

4. 社区参与与互助精神

社区参与是一个非常关键的环节。如果每个人都能投入到解决这个问题中去,即使是最简单的小事,比如邻里之间分享食物或者提供临时庇护所,都能大大改善这些无家可归者的状况。而且,由社区自发组织一些志愿者活动,可以进一步推广这种互助精神,使得整个社会更加充满温暖和支持。

5. 技术应用于救援工作

科技发展为解决这个问题带来了新的可能,如微信群组、小程序等社交工具可以用来寻找失主,与此同时还可以快速发布寻回消息;GPS追踪器则有助于防止宠物逃跑或迷路。利用数据分析技术,还可以识别重复出现的问题地区,为后续干预做准备。

总结

"不要同情"并不意味着要放任,而是要求我们从更高层次考虑如何有效地帮助这些动物。在实际操作过程中,要结合具体情况进行适应性调整,以便最大限度地减少饥饿、疾病甚至死亡的情况发生。只有这样,我们才能真正实现对所有生物体——包括人类之外的大量生命——负责,为他们创造一个更加安全、健康和幸福的地球环境。此外,科学研究也是不可或缺的一环,有利于不断完善相关法律法规,以及提高公共服务质量,最终达到优化整体管理结构,从根本上根除由过度繁忙造成的心理麻木状态。

最后,如果说有什么话能让每一个人铭记,那就是“爱”应当伴随着“知识”,因为只有具备足够信息的人才能够恰当地施展他们那份热忱,让世界变得更好一点点。这正是我希望通过这篇文章传达给你的信息。