诗经采薇:古代的自然与情感之歌

在中国古代文学中,诗经是最早的诗歌集,它记录了从西周到春秋时期的一系列诗歌。其中,“采薇”一词不仅代表着一种具体的植物,还蕴含着深厚的情感和丰富的文化内涵。今天,我们将通过对“采薇”的探讨,来领略那段历史时期人们对于自然界的理解,以及他们的情感世界。

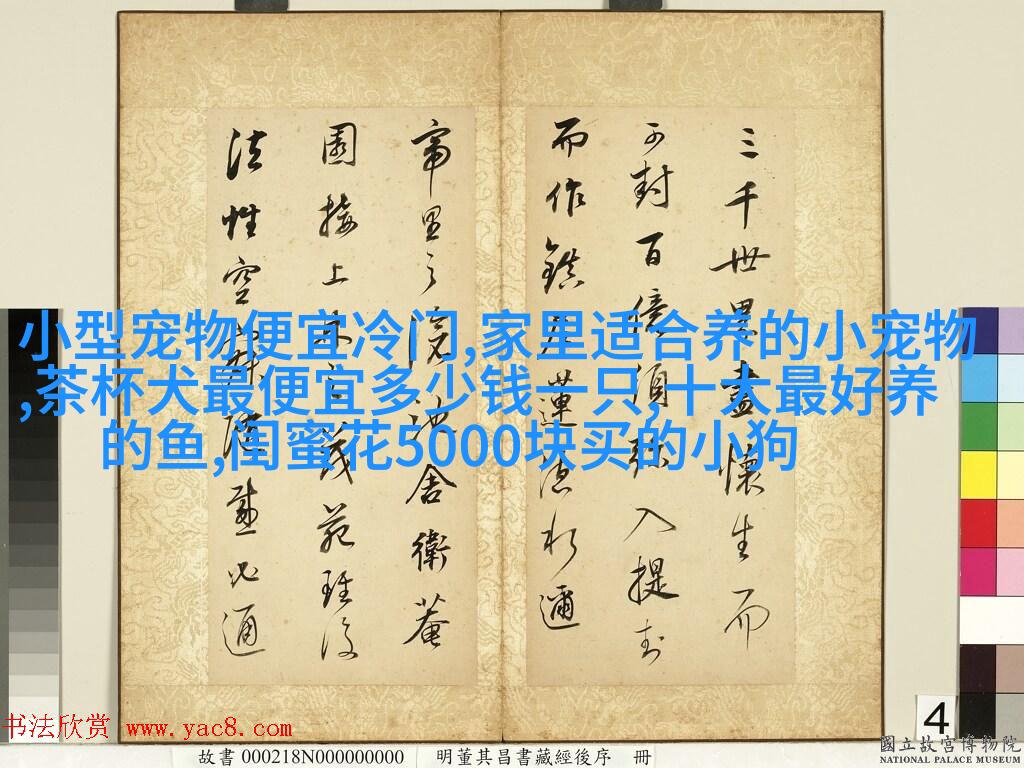

采薇之歌

首先,让我们来了解一下“采薇”这个词。在《书序》中有这样一句:“子墨子曰:‘吾闻诸夫子者,以为《小雅》、《大雅》,皆非我所能及也。’”这里提到的《小雅》、《大雅》,都是出自于诗经中的作品,其中包含了许多关于“采薇”的描写,如《小雅·采芍药》的开篇便是:“白茅新豰兮,野生百草兮。”这些描述不仅展现了当时社会经济发展水平,也反映了当时人们对自然美景的欣赏。

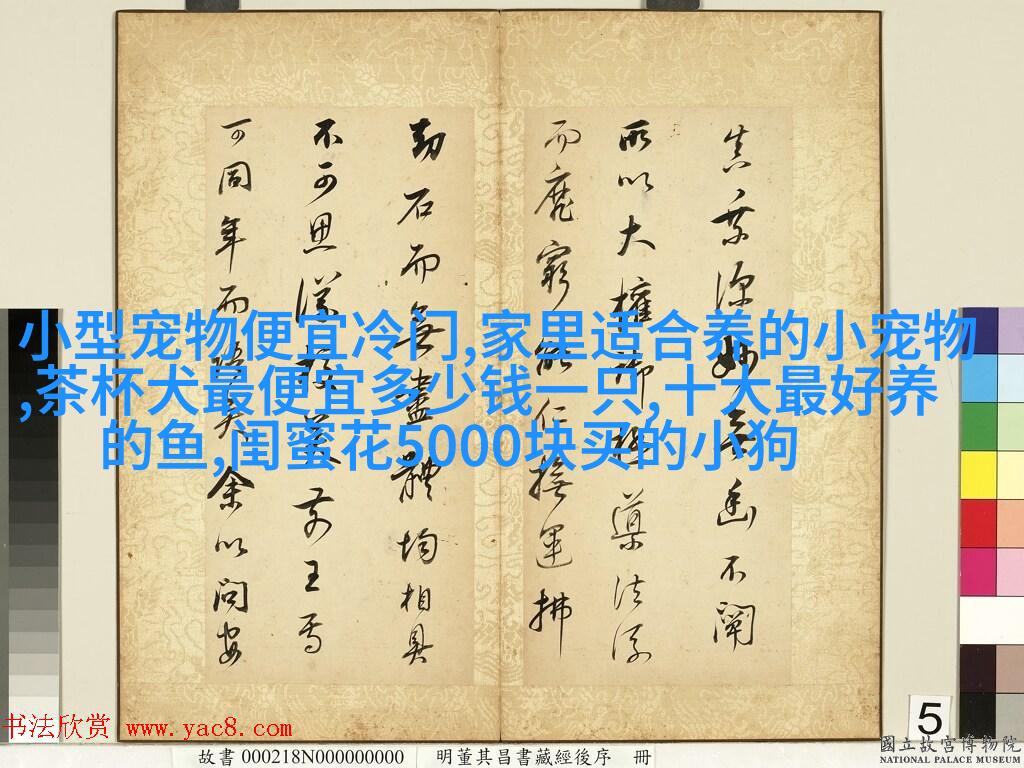

然而,“采薇”并不是简单地去摘取植物,而是一种文化符号,它承载着人与自然、劳动与享受之间复杂的情感关系。在古代,这种情感关系常常体现在节日庆典或者祭祀活动中。“雩(yú)”,即雨季,在农历中属于收获之后的一段时间,这时候人们会举行祭祀活动,以此表达对土地、神灵以及整个生态系统的敬畏和谢意。这也是为什么在许多诗作中,“雩”、“植树”、“除害”等主题往往伴随着“采 薇”的出现,因为它们都涉及到了农业生产和对自然界赋予的人文关怀。

春秋战国时期,由于国家频繁更迭战争不断,人民生活艰辛,对待生命力旺盛的事物如同“青草绿柳”,总是充满期待和向往。而这正好可以通过比喻这种平凡事物,如同天下太平、万事如意一般,用以抒发内心深处对于安稳生活环境和社会秩序恢复希望的心声。

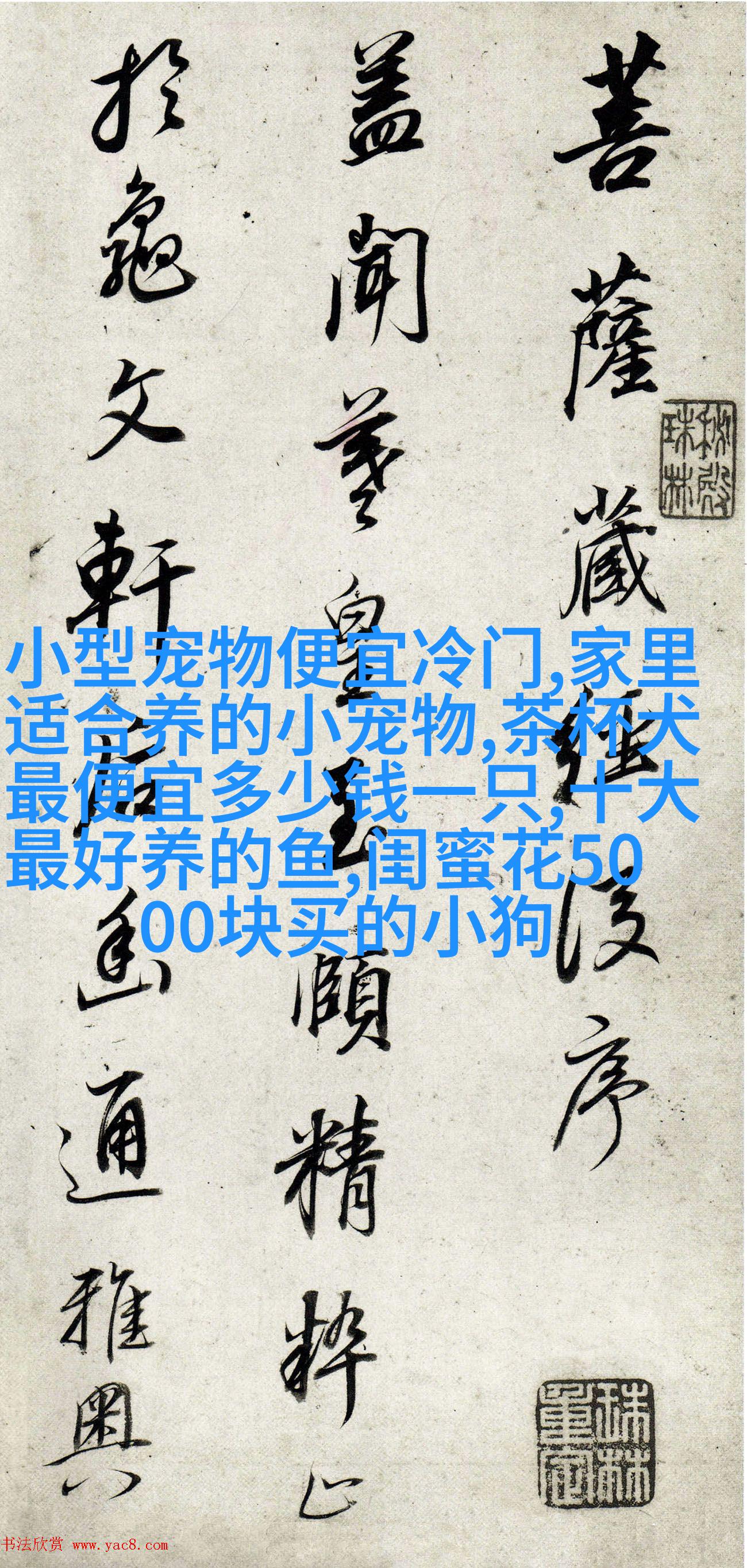

此外,“雩舞曲”。这是一个非常重要的话题,是中华民族传统文化的一个重要组成部分。当年夏商至周初,有一位名叫虞舜的大帝,他为了让他的臣民们能够安居乐业,便创造了一套礼制,并且规定每年的某个时候进行一次普遍性的礼仪活动,即所谓的“雩舞”。这个仪式既是一次社交聚会,又是一个宗教仪式,将不同的氏族团结起来,同时也表达了人类对于上天赐福而生的感激之情。

从以上内容可以看出,“诗经中的‘采 薇’不仅仅是一个单纯的事实描述,更是一种审美价值、一种哲学思考,一种道德修养,一种精神追求。这就是为什么在中国古典文学史上,“诗经”的影响如此巨大,它不仅成为后世文人的学习对象,更成为了我们的精神财富之一。

结语

最后,让我们把目光投向现代社会,看看是否仍然存在类似的需求或愿望?虽然时代已经不同,但人性本质上的追求——连接自己与自然、寻找生命意义——似乎依然存在。因此,无论是在什么样的背景下,我们都应该珍惜那些连接过去与未来的线索,比如像"诗经中的'采 薇'"一样,不断地去发现新的意义,从而使得这种传统智慧能够持续流传下去,为后世留下宝贵遗产。